「去華就実」と郷土の先覚者たち

第27回 志田林三郎 (中)

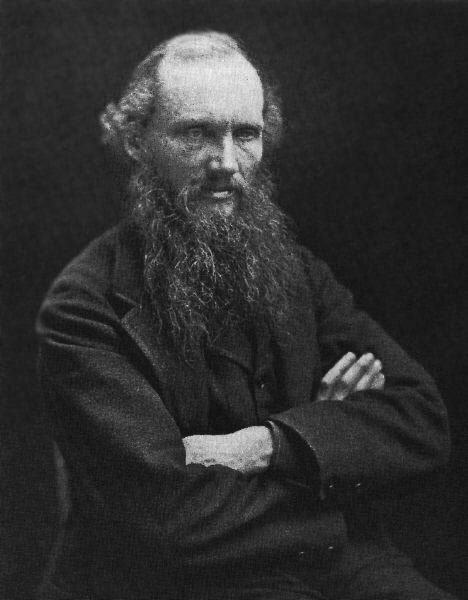

(4)ケルビン卿

およそ物理学を学んだ人で、ケルビン卿の名を知らぬ人はないであろう。1824年、北アイルランドのベルファストに生まれ、本名をウィリアム・トムソン(William Thomson)という。10歳でグラスゴー大学に入学し、22歳で物理学科の教授となった。グラスゴー大学の構内に住み、人生の大部分をそこで過ごした。

学術上の功績により、英国王室から一代貴族(Knight)の称号を贈られた。この大学の一帯は古くからケルビンの森(Kelvin Grove)と呼ばれていたので、晩年は「ケルビン卿(Lord Kelvin)」の愛称で呼ばれた。地元の人々の誇りだったのだろう。現代の物理学者のあいだでも、トムソンと呼ばれたり、ケルビンと呼ばれたりする。

ケルビンは19世紀における物理学全般を指導した巨人だが、その最も顕著な業績は熱力学におけるものであろう。ケルビンは「エネルギー」という概念を確立し、ヘルムホルツらと共に「エネルギー不滅の原理(熱力学第一法則)」を確立した。

ケルビン卿

(ウィリアム・トムソン)

生地ベルファストに

あるケルビン像

また蒸気機関に関する考察から、熱エネルギーには、有効に仕事に転化できる部分と出来ない部分があることを示し、「トムソンの原理」あるいは熱力学第二法則と呼ばれる一般原理を確立した。こうした思索をもとに、ケルビンは最低温の極限である「絶対零度」の存在を示し、絶対温度(ケルビン温度)概念を提唱した。こうした学説は今日では科学者の常識となっており、また一般の人々の思想にまで大きな影響を与えた。因みに、志田はエネルギーを「勢力」と翻訳して使っている。

ケルビンは、星の発する光の源泉は星の収縮によって解放される重力エネルギーだとする理論(ケルビン・ヘルムホルツ収縮)を示し、また、流速の異なる流体界面に発生する乱流の理論(ケルビン・ヘルムホルツ不安定性)、粘弾性のケルビン模型などを提唱した。数理物理学にも大きな貢献をした。実験分野では、導体の小さな抵抗の精密測定法(ケルビン・ダブルブリッジ)、電流の精密測定法(ケルビンの電子天秤)、気体の膨張に伴う温度変化の測定とその理論(ジュール・トムソン効果)など、これも枚挙に暇が無い。

ケルビンの森公園から見た

現在のグラスゴー大学

(グラスゴー大学ホームページより)

このようにケルビンは文字通り古典物理学全体の指導者であったが、更に付け加えるべきことは、電気・電信分野の実務家としての業績である。英国の電信電話インフラの整備を指導し、大西洋海底ケーブルという一大国際事業を指揮した。自らの卓越した学識を産業振興に積極的に活用するというのは、エアトン、志田ら門下生にも受け継がれた資質であった。

(5)ケルビンと志田林三郎

明治13年(1880年)、24歳の志田林三郎は、グラスゴー大学にケルビン卿を訪ねた。志田は数学と物理学のコースで学ぶと共に、電気の実験研究に従事した。

勉学の面では、物理初級クラス1位、数学クラス上級試験2位、物理上級クラス数学試験1位など、素晴らしい成績を挙げた。それだけでなく、独自の実験研究テーマとして与えられた「帯磁率(たいじりつ)の研究」に対して、大学全体で毎年1人だけに与えられる最優秀論文賞である「クリーランド金賞」メダルを授与された。「帯磁率」とは、物質に対して外部から磁場を加えた時に、その物質が磁性を帯びる度合いをいう。

志田林三郎が受賞した

クリーランド金賞

(多久市郷土資料館所蔵)

志田は短い英国滞在中に、しかも学生の身ながら、自らの実験研究の成果を英国協会(British Association)で講演し、自記電流計の研究成果をフィロソフィカル・マガジン(Philosophical Magazine)に発表した。また、同雑誌に掲載された英国人研究者の論文に対して反論を投稿している。こうした振舞いは、志田がケルビン卿のもとで、すでに学生の域を越え、研究者としての活躍を始めていたことを示している。ケルビンは志田を殊のほか愛し、「私が出会った数ある教え子の中で最高の学生である」と称えた(デービット・ウィルソンの著したケルビン伝に記されている)。

志田は1年間のグラスゴー大学での生活の後、グラスゴー市中央郵便局で半年間の研修を受けた。工部大学校を卒業後、官費留学をした学生の多くが、こうした実務経験を積んでいる。志田はそれから、パリ万国博覧会などを視察して帰国した。

(6)工部大学校教授としての電気学研究

明治16年(1883年)、志田は英国留学から帰国し、工部大学校電気工学科の初代日本人教授に就任した。27歳であった。明治19年(1886年)には帝国大学(現在の東京大学)が発足し、志田はその教授となった。明治21年(1888年)、志田は我が国第一号の工学博士号を授与された。

帰国して活躍中の

志田林三郎

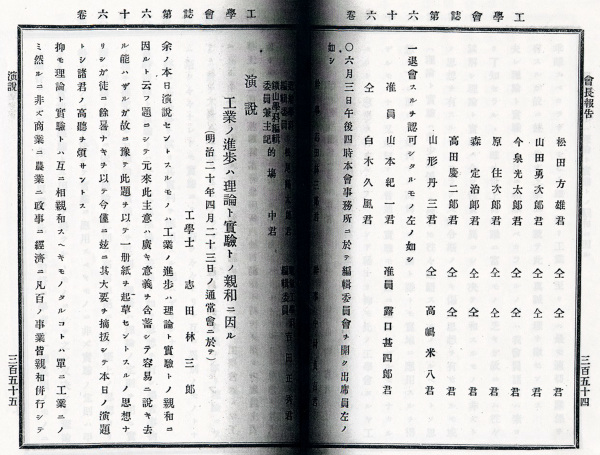

この頃の志田の研究は、基本的にケルビン卿の与えたテーマを踏襲している。地磁気測定器の開発、液体の電気抵抗の測定などである。明治22年(1889年)には電気学会誌に「液体の電気抵抗は温度と共に変動あるを表す試験及びその成績」を発表し、いっぽう地震学会雑誌には「地電気の説」を発表している。 明治20年(1887年)には、工学会誌に「工業の進歩は理論と実験との親和に因る」という総説論文を書いている。純粋学問と工業との関わりを、専門の物理学、電気学だけでなく、幅広い分野において論じている。

巨大橋建設における構造力学の役割、火薬、染料、医薬、ソーダ工業などにおける化学の威力、蒸気機関と熱力学など、その博識ぶりはさすがである。

志田林三郎の論文

「工業の進歩は理論と実験との親和に因る」工学会での演説をもとにした総説論文である。

(7)水を使った遠隔地無線通信実験

志田が師ケルビンの枠をはみ出して、独自の境地を開拓しようとした実験がある。水の性質を利用した、世界初の遠隔地無線通信の実験である。当時すでに、欧米では電信電話が実用化されており、電線によって電気信号を遠隔地へと運べることは明らかであった。いっぽうケルビンとマックスウェルは、電気の振動が波動となり、それが空間を伝って遠隔地へと伝わる筈だという説を唱えていた(電磁場説)。これとは別に、蓄電池などの研究から、水に電圧を加えると「分極(Polarization)」つまり電荷の偏りが生じることが知られつつあった。志田自身、液体の電気抵抗の研究をしていたので、実験の過程で水の電気分極現象に遭遇していた可能性もある。こうした背景の中で志田は、河川や海を媒介として、水の電気分極が遠隔地へと伝播するのではないかと考えたのである。

この実験は明治18年(1885年)、隅田川の河口において行われた。実験の結果を知りたいところだが、どうも明らかでない。今日の立場で考えると、指向性の強いアンテナ技術もなく、また分極した水分子自身の熱運動や水流など、電気信号を散逸させる要素が多すぎるから、この実験が成功した可能性は低いだろう。しかし実験から3年後、電気学会設立にあたって志田が行った演説の中で、当面する技術課題のひとつに「電気分極を用いることによって、河川や海で隔てられた遠隔地との間で電線を用いずに電信電話の通信を行う方法」を挙げていることから、まだこの方法を諦めていなかったことが分かる。

電気の振動が空間に電磁場を生むという、ケルビン、マックスウェルの学説が実証されたのは、ドイツ人ヘルツが1888年に行った実験であり、志田の実験から3年後のことであった。これを実用化すべく、イタリア人マルコーニが、10メートルの距離にあるベルを無線で鳴らすことに成功したのは1895年のことで、これが世界における無線通信の始まりとされている。志田の実験から10年後のことであった。志田の実験は、技術としての発展可能性において、ヘルツ、マルコーニの実験に比べて劣っているが、先行したことは事実である。こうした先見性、水の電気分極を使うという独創性、しかも河川や海を実験手段に使うという着想の壮大さにおいて、注目に値するものである。

(8)通信官僚としての仕事

志田は欧州留学から帰国後、工部大学校教授に就任するよりも早く、工部省准奏任御用掛として電信局に勤めた。次いで工部権少技長となって新国家の電信業務を指揮する立場となった。帝国大学教授と通信官僚を兼務しての多忙な日々が始まった。明治20年(1887年)には逓信省工務局次長、22年(1889年)には局長となり、東京電信学校の校長も務めた。従来から存在した碍子試験場を拡張して電気研究所とし、後の通産省工業技術院電子技術総合研究所の礎を築いた。

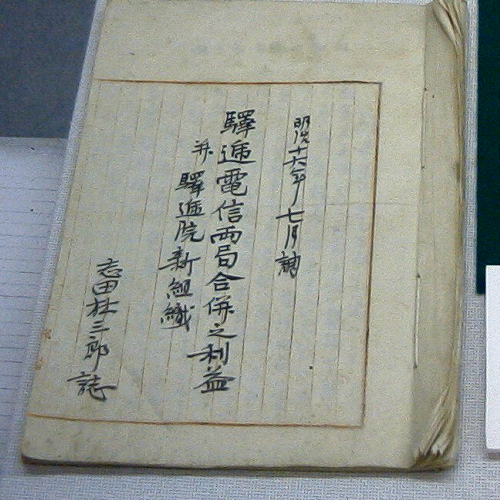

志田林三郎自筆の建議書

「駅逓電信両局合併の利益並駅逓院新組織」

(多久市郷土資料館所蔵)

行政面での志田の仕事として、通信事業の経営形態の問題がある。当時、明治政府内部に、通信事業を民営とするか官営とするかの対立があった。多数派であった民営論を退けて官営路線を敷くにあたって、志田の主張が通ったと言われている。

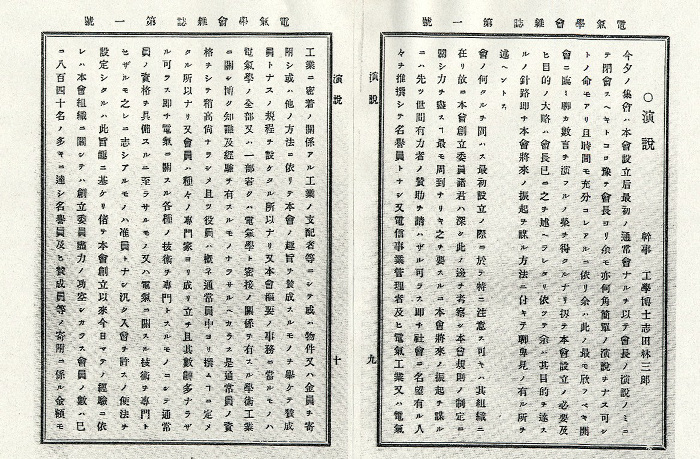

(9)電気学会の設立と記念演説

学術と実業、官と学とを結んで、我が国の電気科学と電気事業を発展させるために、志田は電気学会の設立を構想した。時期尚早との反対意見が工学会などから寄せられたが、我が国の将来を展望した時、この時期の電気学会設立は必要との信念を曲げなかった。明治21年(1888年)5月、時の逓信大臣榎本武揚を会長に据え、自らは幹事となって、電気学会の設立を宣言した。

明治21年(1888年)6月25日、京橋西紺屋町の地学協会会館において、電気学会第一回通常会が開かれ、志田は学会設立を記念する演説を行った。この演説は伝説となった。その内容の高さが驚くべきものだったからである。

志田は新しい学会の組織と運営のあり方を述べ、次いで電気の科学と技術に関する歴史と現状を概括する。学術面におけるアンペール、ファラデー、ケルビン、マックスウェル、エールステッド等の業績、技術面におけるエジソン、ベル、シーメンス、モールス等の貢献を正しく評価するくだりは洞察に富み、今の学生が読んでもたいへん勉強になる。

電気学会設立にあたっての志田林三郎の記念演説

こうした進歩の行く先に、志田は電気の未来を語り、そこに到るために克服すべき課題を順次示す。なかでも圧巻は、将来実現するであろう技術として、次の9項目を予言したことである。

| 1 | 高速度での音声多重通信 |

| 2 | 遠隔地との通信通話 |

| 3 | 海外で演じられる歌や音楽を同時受信して楽しめること(海外からのラジオ実況放送) |

| 4 | 山間部の水力発電で得たエネルギーを長距離送電して、大都市で活用すること |

| 5 | 黒煙白煙を吐かない電気列車や電気船舶が普及するであろうこと |

| 6 | 電気飛行船に乗って空中を散策できること |

| 7 | 光を電気磁気信号に変えることによって、映像情報を遠隔地に伝送し、遠くにいる人と自在に互いの顔を見ることができること(テレビジョン) |

| 8 | 音声を電気信号に変えることによって機械に記録(録音)し、後で自由に再生できること(録音再生装置、テープレコーダー) |

| 9 | 太陽黒点、オーロラ、気象などの観測を通じて、地電気、地磁気、空間電気の関係が明らかになり、地震予知、気象予報、豊作凶作の予測などが可能となること(宇宙地球電磁気学の提唱) |

どれも驚くべき内容だが、なかでもテレビジョンの予言は驚嘆に値する。高柳健次郎が浜松の地でテレビジョンの原型となる画像伝送実験に成功したのが1926年(大正15年)、米国のツヴォルイキンが撮像管(アイコノスコープ)を発明してテレビジョン実用化の幕を開けたのが1933年(昭和8年)だから、志田は実に40年も前にそれらを予言していたことになる。また、最後に挙げた宇宙地球電磁気学は、未だ実現していない大きな人類的課題である。

幸い、この演説は全文が活字として残されている。100年以上も前のものだが、こういう優れた演説を現代人が古典として読むことができるのは、本当に幸いなことである。

(10)志田の最後

明治23年(1890年)、逓信省に政変が起こる。志田を登用し、官学両面にわたる活躍を支えてきた榎本武揚逓信大臣と前島密(まえじまひそか)逓信次官が共に辞職し、代わって後藤象次郎(連載第15回参照)が逓信大臣に就任した。志田には「非職」の命が下り、逓信省を追われた。志田の部下たちは抗議のストライキを計画したが事前に発覚して失敗した。翌年、志田は帝国大学教授も辞職し、完全に失業した。一連の動きの背後に何があるのか分からないが、政府内部の権力闘争だと言われている。

明治24年(1891年)1月、国会議事堂で火事が発生した。原因は電灯とされ、電気学会幹事である志田の責任が厳しく問われた。志田は電気事業に対する誤解や警戒心を解くために東奔西走した。当時、電灯は急速に普及し始めていたが、国会だけでなく各地で停電や事故が発生した。電気技術者が決定的に不足しており、時には志田が自ら修理現場の指揮を執ることもあった。

同年5月、ロシアから来日中のニコライ皇太子が、滋賀県の大津で日本人警察官に襲われて負傷し、国際問題となった(大津事件)。電気学会はこれを重視し、志田が代表して神戸にニコライ皇太子を見舞った。8月には再び関西に出張した。この頃から、志田の体力は急速に低下した。翌明治25年(1892年)1月、志田林三郎は死去した。まだ36歳の若さであった。このことを伝え聞いたケルビン卿は驚き、激しく悲しんだという。

志田は何故急に健康を害し、死にまで至ったのだろうか。死因は肺の病気とされているが、釈然としない。志田の生涯を研究されている信太克規さん(佐賀大学理工学部教授)は、心身ともに疲れ果てての過労死だろうと書いておられる。痛ましいことである。

学者として、官僚として、電気事業家として、志田はどの分野でも優秀な働き手だった。おそらくどれかひとつの職域に集中していれば、もっと長生きして、もっと多くの業績を残したことだろう。

志田林三郎の墓

(佐賀県多久市の宝蔵寺)

秀才の誉れ高い若者が、ケルビン卿という、自身より遥かにスケールの大きなスーパーマンに出遭って憧れ、社会全体が活気に満ちていた明治の日本で、猛烈に働いて散ってしまった。英国留学から帰国後、僅か9年間の活動だった。

(11)志田林三郎賞

平成5年(1993年)、志田林三郎の没後100年を記念して、郵政省(現在の総務省)は「志田林三郎賞」を創設した。先端的、独創的な研究によって情報通信の発展に貢献した個人が選ばれ、情報通信月間事業のひとつとして、毎年6月1日の「電波の日」に表彰されることになった。こんにちの高度情報化社会の礎を築いた志田林三郎が、こうして人々の記憶に留められるのは嬉しいことである。

なお、志田林三郎に関する資料の一部は、多久市郷土資料館で見学できる。この連載にあたって、同館館長の尾形善郎さんには便宜を図っていただいた。ここに記して感謝いたします。

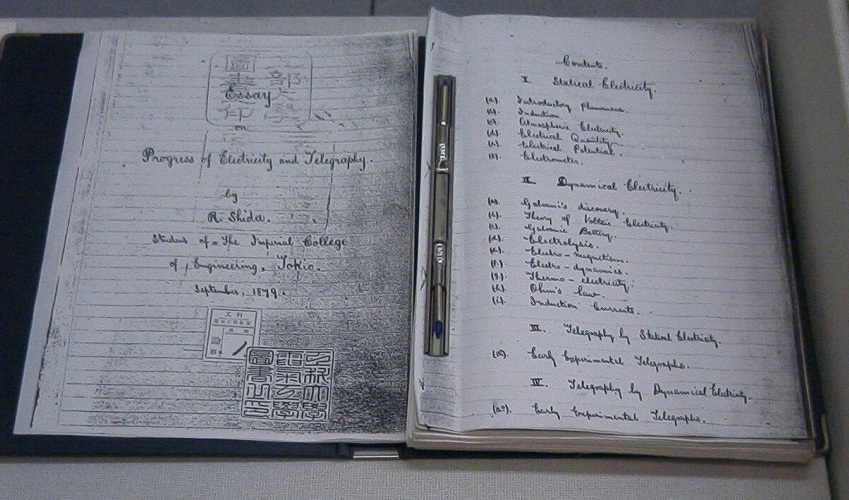

志田林三郎の工部大学校卒業論文

「Essay on Progress of Electricity and Telegraphy」

英文で書かれている。

(「電気と通信の進歩に関する考察」)

(多久市郷土資料館所蔵)

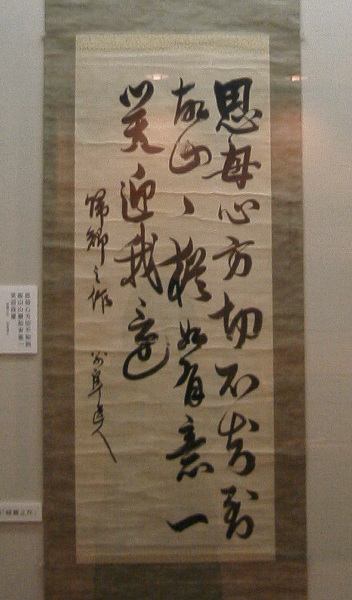

志田林三郎の漢詩

「思母心方切不知到故山 猶如有意一笑迎我意」

「帰郷之作」と題されている。

「母を思う心は切なく、いつの間にか故郷の山に来てしまった。山にも意思があるかのように、笑顔で私の気持ちを迎えてくれる」

(多久市郷土資料館所蔵)

次回は、電気学会設立にあたっての志田林三郎の記念演説全文を紹介しようと思う。

(次号に続く)

参考文献:

- 信太克規著 「先見の人 志田林三郎の生涯」(1993年 ニューメディア)

- 志田林三郎著 「工業の進歩は理論と実験との親和に因る」 工学会誌第66巻355-365頁 第67巻425-450頁(1887年、工学会)

- 志田林三郎著 「演説」 電気学会雑誌第1号9-27頁 (1988年、電気学会)

- 志田林三郎著「液体の電気抵抗は温度と共に変動あるを表す試験及びその成績」 電気学会雑誌第7号 (1889年、電気学会)

- 旧工部大学校史料編纂会編纂・発行 「旧工部大学校史料」 (1931年、虎ノ門会)