「去華就実」と郷土の先覚者たち

第25回 林毅陸 (下)

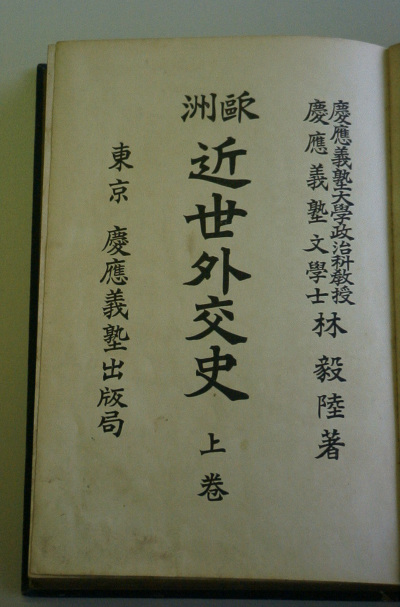

(7)「欧州近世外交史」

欧州留学から帰国後、林毅陸(はやしきろく)は早速、欧州での研究成果をまとめて著作とすべく執筆を開始した。名著として名高い「欧州近世外交史」は、上巻が明治41年(1908年)、次いで下巻が明治42年(1909年)に慶応義塾出版局から出版された。後に加筆されて上、中、下の三巻構成となった。18世紀における国際情勢の概観から始まり、フランス革命以後の欧州列国の国際関係を詳細に述べる中から、20世紀初頭の国際関係の概観を与えている。

後に加筆された下巻では、ベルサイユ講和条約の締結までの経緯を解明した。わが国における外交史研究の出発点と評価された作品である。

「欧州近世外交史」

(唐津市教育委員会所蔵)

専門書であるから、ひととおり世界史を学んだ人を読者として想定し、欧州の歴史的事件や外交の流れの背後にある、政治家の思想や行動原理を解明する手法で書かれている。林自身は序文において、従来の政治史の手法を表面的に過ぎると批判し、「人体を研究するにあたって、服を着た人を観察するのでなく、その人の筋肉や骨格の実態を知りたいから、刀を執って解剖を試みるのだ」(現代語訳)と、その意気込みを語っている。

(8)慶応義塾の教授・塾長・学長

明治38年(1905年)に欧州留学から帰国した林は、ただちに慶応義塾大学政治科の教授となり、欧州外交史と英国憲法を担当した。雄弁で鳴らした人だけに、その名講義は学生たちの人気を集めた。教え子たちの証言のいくつかを紹介しよう。

「先生の外交史その他の講義は言わば名調子とでも言うべきものでした。一刀両断、結論に直入するというものではなく、一枚一枚、丁寧に紙を剥ぎ取って行く体のものでした。そして講義がいよいよ先生得意の段に入ると、名調子はますます名調子となり、どこか音楽的にさえなって行くのでした」(及川恒忠氏)、「いまだに強く印象に残っている一事があります。それは、銀鈴を転がすような美しい声で、先生が満場の塾生たちを陶然とさせたことです。先生自身も何だかご自分の素晴らしい雄弁に酔われているように感じられました。私は、後にも先にも、三田山上の大ホールでの林先生のお話ほど、聴衆を魅了した大雄弁を聴いたことはありません」(藤原守胤氏)。・・・ちょっとやり過ぎという感じである。

大正4年の政治科卒業式。

前列中央に鎌田末吉塾長、その左に林毅陸主任。

林毅陸は明治43年(1910年)には政治科主任となった。この頃の政治科には小泉信三など優秀な学生が集い、慶応の看板と言われた。大正8年(1919年)、林は法学博士の学位を授与された。その後しばらく政治の世界に移ったが、大正12年(1923年)11月、慶応義塾の塾長と慶応義塾大学の学長を兼務する指導者として大学に復帰し、10年間その任にあたった。林が着任したのは、9月の関東大震災によって図書館、大ホール、塾監局など重要な建物が崩壊した直後のことであり、震災からの復興が一大事業であった。それが一段落すると、建学の地である三田に次いで日吉台に新キャンパスを建設し、こんにちの慶応義塾隆盛の礎を築いた。

林毅陸の思想と行動には、「健康」という言葉がよく似合う。事実、林はスポーツを愛し、振興した。大正14年(1925年)秋、東京六大学野球のリーグ戦が始まったが、林学長在任の16シーズン中、慶應は優勝7回、準優勝5回を誇り、スポーツ全盛の時代を築いた。この精神は林の後継者として塾長・学長となった小泉信三にも引き継がれた。

東京六大学野球春のリーグ戦を制した

慶応義塾野球部と林塾長(昭和2年)

(9)政治と外交

休火山、死火山に対して活火山という言葉があるように、林毅陸は自分のことを好んで「活学者」と呼んだ。過去を分析するだけでなく、現実政治と切り結ぶ政治学者でありたいという態度である。これは父・林竹堂の教えでもあった。明治45年(1912年)、香川県から衆議院議員に立候補して一位で当選し、以後3期、衆議院議員を務めた。

衆議院議員時代の林毅陸

林毅陸が立候補するきっかけとなったのは、明治45年(1912年)の第一次護憲運動であった。明治政府を支配してきた薩摩・長州の藩閥を打破し、同時に急速に発言力を増しつつあった陸海軍の影響を押しとどめて、議会を中心とする政治、憲法に基づく政治を実現しようという運動である。

この年の選挙に出て当選した林は、翌大正2年(1913年)の第30議会において、政友クラブと国民党を代表して、わが国の憲政史に残る代表質問演説をした。

林の代表質問における最大の論点は、陸海軍大臣を現役大将・中将に限るとした当時の制度が立憲政治の精神に反するということであった。この制度によれば、内閣総理大臣が陸軍大臣・海軍大臣を任命しても、軍幹部が結束して大臣任官を拒否すれば組閣ができず、こうして軍部が自由に内閣の命運を決することができた。これを林は「憲法上においての重大問題」、「政治組織の主義の上から見た根本の大問題」と指弾した。

政界におけるタブーを正面から取り上げたこの代表質問に、当時の山本権兵衛(やまもとごんのひょうえ)首相は即答できず、重大な問題だからとの理由で三日間の答弁猶予を求めた。そして三日後、「相当の改正を施す」と約束し、陸海軍大臣の資格範囲を広げた。軍部の専横に歯止めをかけたこの事件は、わが国の憲政史上における大きな成果とされ、学者政治家・林毅陸の名は一気に高まった。しかし、昭和11年(1936年)の2.26事件の後、軍の圧力によってもとの制度が復活し、結局、わが国の政治家たちは戦争への道を阻止できなかった。

林は大正8年(1919年)、ブリュッセル万国議院商事会議に団長として出席し、次いで第一次世界大戦の戦後処理を決めるパリ平和会議に日本全権代表団の一員として出席した。翌大正9年(1920年)、原敬(はらたかし)首相の要請により、外務大臣に対する助言者である外務省勅任参事官に任命され、翌大正10年(1921年)にはワシントン軍縮会議に出席した。

外交使節時代の林毅陸(左端)。

サンフランシスコでの撮影とされる。

(10)戦中生活と「欧州最近外交史」

昭和11年(1936年)10月、林毅陸は帝国学士院の会員に推挙された。学者として最高の地位に就いたことになる。

第二次世界大戦が激化するなか、毅陸は政界復帰の意思は持たなかったが、各地での講演において、ドイツのヒットラー政権を批判した。「ヒットラーの末路を見届けるまでは死ねない」とも語っていたそうである。このため、昭和9年(1934年)に日本放送協会(NHK)の理事に就任したにも拘らず、ラジオ放送への出演を禁じられるなど、言論活動への制限を受けた。こうした不便の上に、東京へは連日、米軍機が襲来して爆撃するようになった。

林は東京での仕事を諦めて四国の山中に疎開し、そこで「欧州最近外交史」を執筆した。ベルサイユ平和条約から説き始め、第二次世界大戦の終結までを述べている。

内容の大部分が戦争中に書かれたものでありながら、林はヒットラーの思想と行動を詳細に分析して批判し、それに同調して戦争へと向かった日本の外交を「無謀なる軍国主義の到達すべき所」と裁断した。そのいっぽうで、林は、こうした悲劇を生んだ大きな要因が、第一次世界大戦の戦後処理(ベルサイユ体制)の誤りにあったことを強調している。戦勝国が圧倒的な力を背景に敗戦国ドイツを侮辱し、満足な反論の機会すら与えず、到底実行不可能と思われる巨額の賠償金を課すなど、理不尽な制裁が行われた。また、平和条約の内容に首尾一貫性がなく、諸条項間に明らかな矛盾があったこと、そしてそのことが新たな紛争の火種となった事実も指摘している。戦勝国のエゴと無責任が次の戦争を生むという指摘は、深く心すべき教訓である。

「欧州最近外交史」

(唐津市教育委員会所蔵)

その後、ヒットラーの台頭によってベルサイユ体制は崩壊するが、そこでもヒットラーの暴力に対する英国の外交政策が定まらず、英国が悲劇を未然に防ぐ責任を果たさなかったことを批判している。

この本は現在、絶版となっており、大学図書館等でしか手にすることができない。読んでみると、20世紀の歴史のダイナミズムが持つ迫力に、ぐいぐい引き込まれるものがある。小泉信三は林の後継者として慶応義塾の塾長となり、後に平成天皇の皇太子時代の教育係や文部大臣などを務めた人だが、この本について、「題の如く一巻の史書でありますが、先生の正義自由の精神と日本に対する愛国の至情とは、文字の面にも行の間にも感ぜられ、読者を動かさずにはおきません」と述べている。そのとおりである。

(11)戦後日本の再建-枢密顧問官・愛知大学の創設学長-

昭和20年(1945年)、第二次世界大戦はドイツ・日本などの敗戦で終わった。軍国主義否定の上に新生日本を建設する必要があった。昭和21年(1946年)1月、昭和天皇は「人間宣言」を発表した。狭隘な愛国主義のもとで神格化されてきた自らの存在を否定し、天皇自ら新時代に対応する用意があることを示した。6月、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)首相は林毅陸に対して、昭和天皇の助言者である枢密顧問官への就任を要請した。

枢密顧問官の最重要任務は、連合国主導で進められる「日本国憲法」の検討に関与することであった。特に、憲法における天皇の地位が大きな問題であった。この問題で林毅陸がどのような主張をしたかは明らかでないが、ともかく11月には日本国憲法が公布された。主権在民の大原則の下で、天皇の地位は「国民統合の象徴」とされ、政治に対する実権を失った。この激動の時期に天皇に助言するという、たいへんな重責であった。

戦前、上海に「東亜同文書院」という大学があった。明治34年(1901年)、近衛篤麿(このえあつまろ)の指導のもとに建てられたものだ(近衛篤麿については連載第14回参照)。日中友好を基礎に、国際的な視野を持つ学生を育てようという教育機関である。近衛篤麿の大東亜共栄圏構想の一環であるから、中国を植民地化するための人材育成機関という性格があったが、いざ発足してみると優秀な教授陣が揃い、国際都市上海の持つ開放的な空気も手伝って、当時としては極めて高度な国際人養成教育が行われた。マルクス主義の文献が自由に学べるなど、リベラルな学風が培われていた。

日本の敗戦によって東亜同文書院は中国に接収され、日本人学生と教職員たちは行き場を失った。最後の学長であった本間喜一は、書院の伝統を戦後日本に継承するために、愛知県豊橋市に私立の愛知大学を創設することを計画し、その創設学長を林毅陸に委嘱した。高齢の林はその激務に堪えないと固辞したが、本間らの熱意に押されてこれを承諾した。書院の学風に共鳴したこともあったろう。

昭和21年(1946年)、愛知大学の創設学長となった林は、上海から引き揚げて来た東亜同文書院の学生500名を受け入れると共に、新しい私立大学を順調に船出させた。昭和25年(1950年)の5月まで学長を務め、退任後まもなく、12月に死去した。78歳であった。

愛知大学学長時代の林毅陸

(昭和22年11月)

(12)人物

林毅陸は健全かつ温厚な思想家であり、民主主義者であった。過激で狭隘なことを嫌い、人間の善意と健全性を信頼する常識人であった。いつも悠然としているので、周囲に安心感を与える指導者だった。教え子で慶応義塾の塾長となった潮田江次の追想が、人々の想いを代表していると思う。「いつも御自分の主義に安心して確信を持たれ、日本の前途に希望を失わない楽天家であった。そこに一種の気風が感じられた。明治日本の文明躍進時代を象徴するひとつの型を、私どもは林さんによって見せられたように思う」(慶応義塾塾長・潮田江次)。

(13)田野の記念碑

故郷である佐賀県肥前町の田野に、記念碑が建てられている。小泉信三による「林毅陸先生誕生之地」の文字が刻まれた石板があり、吉岡荒太の弟である吉岡正明が建立したと記されている。田野小学校の裏手の山を5分ほど登ったところである。

「林毅陸先生誕生の地」記念碑

(2003年9月、佐賀県肥前町田野)。

石碑の左奥に田野小学校の校舎が見える。

林毅陸の著書は現在、入手しにくくなっている。この連載を執筆するにあたって、「生立の記(おいたちのき)」は京都大学文学部図書館所蔵のものを、「露西亜帝国」、「欧州近世外交史」、及び「欧州最近外交史」は唐津市教育委員会所蔵のものを閲覧させていただいた。京都大学文学研究科助教授の川添信介さん(西洋中世哲学史)、及び唐津市教育委員会文化課課長の田島龍太さんには、特別のご配慮をいただいた。ここに記して感謝いたします。本文中の肖像写真は「生立の記」から転載した。

参考文献:

- 林毅陸著 「生立の記」(1954年、林喜八郎発行、非売品)

- アナトール・レルア・ボリュー著、林毅陸訳 「露西亜帝国」(1901年、東京専門学校出版部)

- 林毅陸著 「欧州近世外交史(上、下)」(1908-1909年、慶応義塾出版局)

- 林毅陸著 「欧州最近外交史」(1948年、慶応出版社)